Histoire du salon – partie 1

Le salon, tel que nous le connaissons aujourd’hui, n’a pas toujours été un espace aussi central et convivial dans les habitations. Son histoire reflète l’évolution des modes de vie, des valeurs sociétales et des tendances esthétiques qui ont traversé les siècles. Retour sur la genèse et les transformations de cette pièce phare, première partie.

Avant son apparition, les habitations (du Moyen Âge jusqu’au début de l’époque moderne) ne disposaient pas d’un espace dédié à la réception et à la détente. Les intérieurs étaient souvent plus rudimentaires et surtout moins compartimentés qu’aujourd’hui :

La “grande salle” médiévale était l’espace principal de la vie communautaire. On y organisait les banquets, les réunions de famille, les audiences, et parfois même on y dormait. Dans les grandes demeures, il arrivait aussi que la chambre tienne également lieu d’espace de réception pour la noblesse.

Et pour les familles plus communes, la maison se réduisait souvent à une ou deux pièces polyvalentes. La “pièce commune” servait aussi bien de cuisine, de salle à manger, d’espace de travail artisanal et parfois de lieu de repos.

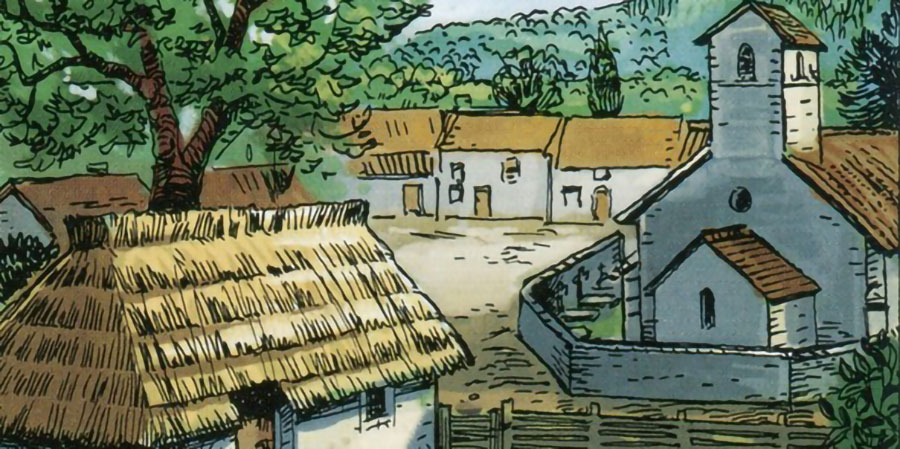

À mesure que l’architecture intérieure s’est sophistiquée (surtout à partir de la Renaissance), les demeures se sont peu à peu dotées de pièces plus spécialisées : chambre, cabinet de travail, anti-chambre, etc. C’est dans ce contexte que naît l’idée d’une pièce réservée à la réception et aux divertissements, prélude à ce que l’on appelle aujourd’hui le salon.

Ainsi, le salon n’est pas apparu ex nihilo : il est le fruit d’une longue évolution, marquée par la volonté de distinguer davantage les fonctions de chaque espace (manger, dormir, recevoir, travailler…) et de s’adapter aux nouvelles pratiques sociales et culturelles.

Au fil des siècles, ce cloisonnement des pièces, tout comme la diversification du mobilier, a permis de donner au salon la place centrale et conviviale qui est la sienne aujourd’hui.

Peu à peu, à mesure que l’architecture évolue (sous l’influence de la Renaissance italienne notamment), on observe un cloisonnement plus poussé. Les propriétaires fortunés commencent à différencier leurs espaces de vie en fonction des usages : chambres plus intimes, cabinets de travail, anti-chambres… et surtout, une salle réservée aux réceptions, appelée « salon » ou « salle de compagnie ».

En effet, au fur et à mesure que les élites gagnent en raffinement, elles souhaitent séparer davantage leur vie privée de la vie sociale. La chambre devient un espace plus intime, tandis que le salon émerge comme la pièce officielle pour recevoir. Les invités n’ont plus à pénétrer dans l’espace de repos des maîtres de maison. Cette évolution est étroitement liée à l’essor de la notion d’“intimité” : une frontière plus nette se dessine entre le chez-soi et l’espace ouvert aux visiteurs.

Au 18ème siècle, le salon n’était pas uniquement un lieu d’apparat : il constituait aussi un véritable carrefour d’échanges culturels. Les salons littéraires – particulièrement en France – jouaient un rôle essentiel dans la diffusion des idées et la promotion des arts. Les aristocrates et grands bourgeois invitaient écrivains, penseurs et musiciens à débattre de sujets philosophiques, politiques ou artistiques. Ainsi, le salon devenait le cœur de l’effervescence intellectuelle, un espace de discussion privilégié, où se jouaient des enjeux culturels bien plus larges que la simple réception.

Par la suite, au XIXᵉ siècle, avec l’essor de l’industrialisation et de la classe moyenne, le salon se démocratise. Les familles citadines, même plus modestes, commencent à réserver un espace pour se réunir ou accueillir leurs proches. Le mobilier devient progressivement plus fonctionnel, bien que restant souvent décoré de broderies, de dorures ou de boiseries, reflet du style victorien dans de nombreux pays d’Europe.

Le canapé à confidences

Au XIXᵉ siècle, on voit apparaître des canapés dits « canapés à deux dos » ou « canapés confidentiels » permettant à deux personnes de se faire face et de converser discrètement. Une véritable innovation pour favoriser les apartés dans ces vastes salons de réception.

Ces nouvelles dispositions trouvent une résonance aujourd’hui dans les compositions à dos amovibles, qui permettent de se repositionner pour la discussion, comme le canapé Pebble ci-contre.

Le fauteuil Voltaire

Symbole du confort bourgeois, il naît à la fin du XVIIIᵉ siècle. Ses accoudoirs rembourrés et son dossier haut offraient un maintien dorsal privilégié pour les longues conversations ou lectures près de la cheminée. On lui doit beaucoup du confort et du maintien des fauteuils créés depuis !

Le guéridon

Petite table souvent ronde, très populaire au cours du XIXᵉ siècle, elle servait à déposer les tasses de thé, les revues ou les objets précieux. Son design léger reflétait l’évolution vers un mobilier plus pratique et moins encombrant. Elle est sans cesse réinterprétée depuis, et devient une affirmation de style.